Themen auf dieser Seite:

Klimawandel

Der Klimawandel hat messbare Auswirkungen auf die Gesundheit der steirischen Bevölkerung. Hitzetage stellen derzeit das größte Gesundheitsrisiko dar. Daher sind wirksame Anpassungsstrategien an den Klimawandel gefragt. Auf diesen Seiten erhalten Sie unter anderem Informationen darüber, welche Personengruppen in der Steiermark besonders gefährdet sind, und welche zusätzlichen Vorteile (Co-Benefits) sich aus Klimaschutz-Maßnahmen ergeben.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Gesundheitsversorgung der Menschen sowie auf die Tierwelt und das Ökosystem als Lebensgrundlage werden in zunehmendem Ausmaß sichtbar und spürbar. Die WHO benennt klimawandelbedingte Gesundheitsbedrohungen sowie Personengruppen und Systeme, auf welche sich diese Bedrohungen besonders auswirken :

Gesundheitsbedrohungen

Besonders belastete Personengruppen und Systeme

- Menschen und Gemeinschaften

- Beschäftigte im Gesundheitswesen

- Infrastruktur

- Energiesysteme

- Wassersysteme

- Ernährungssysteme

- Gesundheitssysteme

Vergleicht man die durchschnittliche Temperatur mit der vorindustriellen Zeit (1850 bis 1900), wurde für das Jahr 2023 in Österreich ein Temperaturanstieg von 2,9 °C festgestellt . Damit liegt Österreich bereits jetzt über dem global angepeilten Ziel von maximal 2 °C Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit .

Klimawandel als Einflussfaktor auf die Gesundheit

Um das Klima und die Veränderungen aufgrund des Klimawandels zu beschreiben, werden folgende Indikatoren verwendet:

- Zahl der Hitzetage: Die maximale Tagestemperatur liegt bei 30 °C oder darüber.

- Zahl der Tropennächte: Die minimale Tagestemperatur liegt bei 20 °C oder darüber.

- Hitzeperioden (Kysely-Tage)

- Gefühlte Temperatur

- Durchschnittliche Lufttemperatur

- Starkniederschlag

- Stürme

- Dürre

- Vektoren

Hitzetage

Heiße Tage haben eine Lufttemperatur von mindestens 30 °C. Sie treten vorrangig zwischen Mai und September auf, mit dem Maximum im Juli und August. Von heißen Tagen betroffen ist in der Steiermark vorrangig das Vorland, vor allem das untere Murtal. Die meisten heißen Tage wurden für die Periode 1991 bis 2020 in Bad Radkersburg gemessen, gefolgt von den Messstationen Graz-Universität und Deutschlandsberg. Im langjährigen Vergleich ist eine Zunahme der Zahl der heißen Tage ersichtlich, die vor allem in tieferen Lagen auftreten .

Im Jahr 2024 wurden in der Steiermark an allen Messstellen insgesamt 395 Hitzetage gezählt – die meisten davon, nämlich 52, in Bad Radkersburg, gefolgt von Hartberg und Leoben (jeweils 42 Tage) sowie von Graz (Messtelle Universität) und Bad Gleichenberg (39 Tage). In Mariazell wurde mit zwei Tagen die geringste Zahl an Hitzetagen verzeichnet . Die Hitzetage der Messstationen Graz-Universität und Bad Radkersburg entfielen in den letzten Jahren bis auf vereinzelte Tage im Mai und September sämtlich auf die Sommermonate (Juni, Juli, August) mit den höchsten Zahlen im Juli und August. Im Jahr 2024 kam jedoch auch am 14. April ein Hitzetag vor .

Das Klimainformationssystem der Stadt Graz stellt ein umfassendes Instrument zum Klimamonitoring für das Stadtgebiet und dessen Umland dar. Es ermöglicht insbesondere die gezielte Erfassung und Analyse innerstädtischer Wärmeinsel-Effekte.

Tropennächte

Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 °C fällt, treten derzeit vereinzelt im gesamten Vorland, im steirischen Randgebirge und in Tal- und Beckenlagen auf. Am häufigsten kommen diese in Graz (Messstelle Universität), im Südosten des unteren Murtals (Messstelle Bad Radkersburg) und im nordöstlichen Riedelland (Messstelle Fischbach) vor. Für die gesamte Steiermark, aber besonders für das Vorland ist mit einer Zunahme der Zahl der Tropennächte zu rechnen .

Hitzetage und Tropennächte von ausgewählten steirischen Messstellen

Die folgende Grafik zeigt Anzahl der Hitzetage und Tropennächte für die Messstationen Graz-Universität und Bad Radkersburg im Zeitverlauf.

- Hitzetage

- Tropennächte

Abb. 984: Anzahl der Hitzetage im Zeitverlauf.

Am Beispiel der Messstellen Graz-Universität und Bad Radkersburg für die Jahre 2013 bis 2024

GeoSphere Austria; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Abb. 983: Anzahl der Tropennächte im Zeitverlauf.

Am Beispiel der Messstellen Graz-Universität und Bad Radkersburg für die Jahre 2013 bis 2024

GeoSphere Austria; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Hitzeperioden (Kysely-Tage)

Von einer Hitzeperiode (Kysely-Tagen) wird gesprochen, wenn an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen die Maximaltemperatur von 30 °C überschritten und diese Serie von höchstens einem Tag mit einem Höchstwert zwischen mindestens 25 bis 30 °C unterbrochen wird. Sie dauert an, solange das Tagesmaximum der Lufttemperatur gemittelt über die gesamte Periode über 30 °C bleibt. Eine Auswertung der Temperaturen der österreichischen Landeshauptstädte zeigt eine eindeutige Zunahme von Hitzeperioden .

Anhand der Messwerte von Bad Radkersburg und Graz-Universität wurde für das Jahr 2024 erhoben, in welchem Ausmaß Hitzeperioden mit mindestens drei aufeinanderfolgenden Hitzetagen vorkamen. Dabei zeigte sich, dass Hitzetage zum überwiegenden Anteil nicht einzeln auftreten, sondern in Form von Hitzeperioden mit mindestens drei aufeinanderfolgenden Hitzetagen. In Graz waren 29 von 39 Hitzetagen in eine Hitzeperiode eingebettet, in Bad Radkersburg 42 von 52 Hitzetagen.

Gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur wird anhand der Parameter Lufttemperatur, Dampfdruck, Windgeschwindigkeit, mittlere Strahlungstemperatur, Aktivität des Menschen und Bekleidung des Menschen berechnet. Das thermische Empfinden wird in folgende Kategorien unterteilt: „sehr kalt“, „kalt“, „kühl“, „leicht kühl“, „behaglich“, „leicht warm“, „warm“, „heiß“ und „sehr heiß“ unterteilt.

Die Empfindungsklassen „heiß“ oder „sehr heiß“ kamen in der Steiermark von 2012 bis 2021 im Durchschnitt an 24 Tagen vor. Die Unterschiede sind aber sehr ausgeprägt: Während in manchen Regionen – vor allem im Vorland – bis zu 68 Tage als „heiß“ oder „sehr heiß“ empfunden wurden, wurde diese gefühlte Temperatur in anderen Regionen nie erreicht. Die heißen bis sehr heißen Tage treten, nach Versorgungsregionen betrachtet, vor allem in den VR 61 Graz, VR 64 Oststeiermark und VR 65 West- und Südsteiermark auf. Weiters werden solche Tage in den Talbecken (oberes Murtal, Mur-Mürztal, oberes Ennstal) und in Tallagen im Nordstaugebiet (Mariazell) verzeichnet .

Neben der Lufttemperatur sind noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, um das gesundheitsgefährdende Ausmaß von Hitzewellen bewerten zu können. Der steirische Hitzeschutzplan definiert eine Hitzewelle auf Basis von mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen mit starker Wärmebelastung und bezieht Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in die Bewertung mit ein. Damit kann das Temperaturempfinden eines Durchschnittsmenschen, der mit einem Alter von 35 Jahren, einer Körpergröße von 1,75 m, einem Körpergewicht von 75 kg und einer Körperoberfläche von 1,9m² definiert ist, hinsichtlich Behaglichkeit, Wärmebelastung und Kältestress beschrieben werden .

Dies bedeutet, dass auch bei Temperaturen, die etwas niedriger als 30°C sind, aber z.B. eine entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, bereits erhebliche Belastungen zu erwarten sind. Vulnerable Bevölkerungsgruppen, die nicht dem definierten Durchschnittsmenschen entsprechen (z.B. weil sie viel älter oder viel jünger sind), können früher belastet sein.

Durchschnittliche Temperatur

Der Jahrestemperaturmittelwert für die Steiermark in der Periode 1991 bis 2020 beträgt 7,4 °C. Aufgrund der verschiedenen Höhenlagen unterscheiden sich die jährlichen Durchschnittstemperaturen erheblich. Sie liegen zwischen 3,3 °C in den Hochlagen der Inneralpen und 10,3 °C im Vorland. Im Vergleich zur vorangegangenen Klimaperiode 1961 bis 1990 ist die durchschnittliche Temperatur in der Steiermark um 1,3 °C gestiegen . Auch die jahreszeitlichen Durchschnittswerte haben sich im Vergleich zur Periode 1961 bis 1990 signifikant erhöht. Die durchschnittliche Temperatur im Sommer (Juni, Juli, August) stieg in der Steiermark um 1,8 °C, im Winter ebenfalls um 1,8 °C, im Frühling um 1,4 °C und im Herbst um 0,7 °C. Für die nächste Klimanormalperiode von 2021 bis 2050 wird in der Steiermark mit einer weiteren Erhöhung um 0,5 °C bis 0,7 °C gerechnet .

Starkniederschlag

Starkniederschlagstage spiegeln die Häufigkeit potenziell Schaden verursachender Niederschlagsereignisse wider. Durchschnittlich treten in der Steiermark fünf Tage mit Starkniederschlag pro Jahr auf. Im Vergleich zur Klimanormalperiode 1961 bis 1990 nahmen die Starkniederschlagstage im Mittel um 15 % zu. Es wird auch in Zukunft mit einer leichten Zunahme der Starkniederschlagstage gerechnet .

Dürre

Lange Trockenphasen können während der Wachstumsphase der Pflanzen Schäden verursachen. Im langjährigen Mittel beträgt die längste Trockenphase in der Steiermark 11 Tage. Das Maximum mit 15 Tagen trat in der Region rund um Bad Radkersburg auf. Für die nähere Zukunft wird keine Änderung der Dauer von Trockenphasen erwartet. Langfristig weisen die Daten aber auf eine Zunahme der Dürregefährdung für das Vorland und die Mur-Mürz-Furche hin .

Stürme

Starkwindtage sind Tage, an denen Böen mit über 60 km/h auftreten. Die Anzahl solcher Tage ist in der Steiermark stark von topografischen Effekten abhängig und steigt mit der Seehöhe.

Bisherige Klimamodelle gehen davon aus, dass extreme Windereignisse in Zukunft im europäischen Raum nicht wesentlich zunehmen werden .

Vektoren

Unter Vektoren werden in der Medizin Auslöser von Krankheiten mit zoonotischem Charakter verstanden, z.B. Stechmücken, Zecken, Nagetiere etc. Mehr Informationen darüber finden Sie im Abschnitt Übertragbare Erkrankungen.

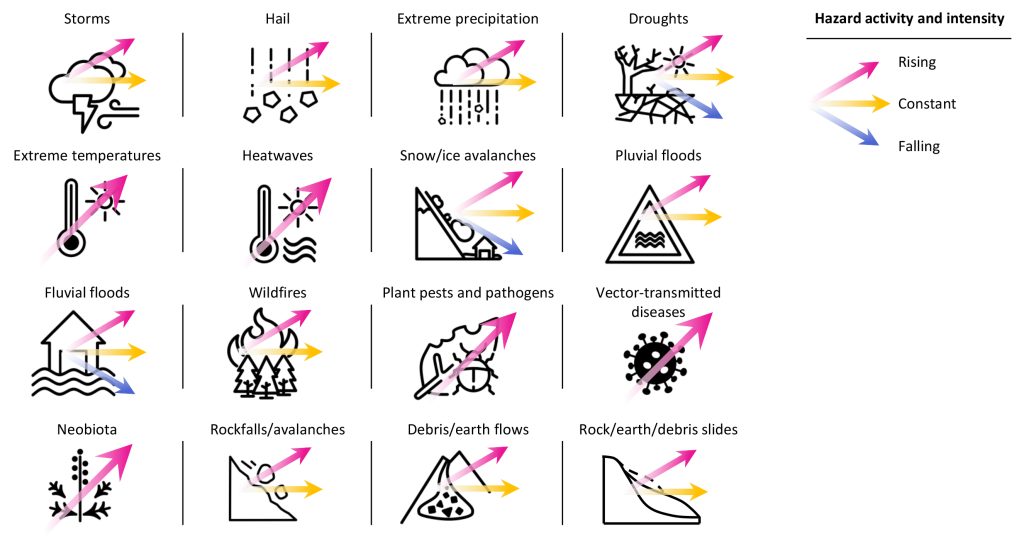

Im Zweiten österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel werden folgende Naturgefahren mit erhöhtem Potenzial genannt: extreme Temperaturen, Hitzewellen, Pflanzenschädlinge und -krankheiten, vektorübertragene Krankheiten und invasive Pflanzenarten. Ob die Häufigkeit von Stürmen, Hagel, Extremniederschlägen, niederschlagsbedingten Überschwemmungen, Waldbränden oder Massenbewegungen (Muren) zunimmt oder gleichbleibt, gilt derzeit als unsicher. Ein Rückgang dieser Ereignisse ist jedoch nicht zu erwarten. Für Flussüberschwemmungen, Schneelawinen und Dürren lässt sich für Österreich kein eindeutiger Trend feststellen.

Quelle: Austrian Panel on Climate Change (APCC), 2025

Vulnerable Bevölkerungsgruppen

Die Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel nennt verschiedene Verwundbarkeitsmerkmale, die bewirken, dass die Auswirkungen des Klimawandels ungleich in der Bevölkerung verteilt sind . Die Merkmale können auch mehrfach oder überschneidend auftreten und sich damit verstärkt auf bestimmte Personengruppen auswirken :

- Niedriges Einkommen, Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung,

- von Energiearmut Betroffene,

- Menschen mit niedrigem Bildungsstand,

- Menschen mit Migrationshintergrund,

- Alleinerziehende,

- alleinlebende oder isolierte Personen,

- chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mentalen Beeinträchtigungen,

- ältere Menschen und alte/hochaltrige Menschen (Steiermark gesamt: 268.658 = 21,23 % der steirischen Bevölkerung im Jahr 2023 sind 65 Jahre und älter),

- Kinder (Steiermark gesamt: 56.103 = 4,43 % der steirischen Bevölkerung im Jahr 2023 sind nicht älter als 4 Jahre),

- Schwangere, stillende Frauen,

- Sportler*innen,

- Obdachlose,

- Tourist*innen, z.B. wenn sie aus kühleren Ländern kommen und nicht an die Hitze gewöhnt sind oder die Sprache nicht sprechen und daher allfällige Informationen und Anweisungen nicht verstehen.

- Stadt-Land-Unterschiede.

- Menschen, die in von Naturgefahren bedrohten Gegenden wohnen.

- Menschen, die berufsbedingt im Freien arbeiten.

Frauen sind aufgrund struktureller Benachteiligungen in einem größeren Ausmaß gefährdet. Sie tragen die Hauptlast der Sorge- und Care-Arbeit und tragen daher Verantwortung für weitere gefährdete Personengruppen wie Säuglinge, Kleinkinder oder ältere Menschen. Frauen sind öfter im Alter allein, sind öfter armuts- und ausgrenzungsgefährdet und haben belastendere Lebensphasen, z.B. in der Schwangerschaft und Stillzeit. Aufgrund von geringerer politischer Entscheidungsmacht besteht die Gefahr, dass ihre Bedürfnisse weniger ausführlich berücksichtigt werden, wenn es um politische Entscheidungsprozesse geht .

Die folgende Abbildung zeigt die Anteile der hinsichtlich klimawandelbedingten Veränderungen besonders vulnerablen älteren und sehr jungen Bevölkerung, gemessen an der Gesamtbevölkerung nach Versorgungsregionen.

- 0-4 Jahre

- ab 65 Jahre

Abb. 979: Bevölkerungsstand der 0- bis 4-Jährigen.

Nach steirischen Versorgungsregionen zum Stichtag 01.01.2023

Daten absolut und anteilsmäßig an der Gesamtbevölkerung

Grundgesamtheit: Steiermark = 56.103

Statistik Austria; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Abb. 980: Bevölkerungsstand der ab 65-Jährigen.

Nach steirischen Versorgungsregionen zum Stichtag 01.01.2023

Daten absolut und anteilsmäßig an der Gesamtbevölkerung

Grundgesamtheit: Steiermark = 268.658

Statistik Austria; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Klimawandelbedingte Auswirkungen auf die Gesundheit

Um die klimabedingten Auswirkungen auf die Gesundheit aufzuzeigen, werden folgende Indikatoren näher behandelt:

- Hitze,

- übertragbare Erkrankungen,

- Allergien,

- Ozonbelastung,

- psychische Auswirkungen,

- subjektive spürbare Auswirkungen des Klimawandels.

Hitze

Hitze stellt auf folgenden Gründen ein schweres Gesundheitsrisiko dar :

- Neben der hitzeassoziierten Sterblichkeit, Dehydrierung und hitzebedingten Erkrankungen kann sie vorhandene chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu hoher Blutdruck, Diabetes, Nierenerkrankungen, psychische Belastungen oder Asthma verstärken.

- Das Risiko für Unfälle wird größer.

- Hitze kann sich auf Infektionskrankheiten auswirken.

- Schlaganfälle oder akute Nierenprobleme können akut durch Hitze ausgelöst werden.

- Bestimmte Medikamente, besonders solche, die sich auf den Flüssigkeitshaushalt oder die Thermoregulation im Körper auswirken, haben stärkere Wirkungen oder Nebenwirkungen.

- Alkoholkonsum oder der Konsum von psychoaktiv wirksamen Substanzen kann sich in der Wirkung verändern.

Hitze ist eine akute Belastung für den Körper. Aufgrund der fehlenden Akklimatisationszeit sind Hitzewellen früh im Jahr und zu Beginn einer Hitzeperiode belastender für den Körper. Mit dem Andauern von Hitze beginnt der Körper sich anzupassen. Jedoch bleibt diese Reaktion nicht dauerhaft bestehen, sondern muss sich immer wieder neu aufbauen. Todesfälle und akute hitzebedingte Belastungen treten daher häufiger zu Beginn von Hitzewellen und bei frühen Hitzewellen im Jahr auf .

Mit dem Hitzeschutzplan Steiermark wurde ein Frühwarnsystem eingerichtet, das sowohl die Bevölkerung, aber auch Einrichtungen und Organisationen frühzeitig informiert und diese dabei unterstützt, sich auf belastende Hitze bestmöglich einzustellen. Privatpersonen können sich derzeit zu einem Newsletter anmelden und erhalten dadurch relevante Informationen und Warnungen. Zusätzlich stehen auf der Website des Landes Steiermark verschiedene Informationsmaterialien zur Verfügung.

GeoSphere Austria erstellt für den steirischen Hitzeschutzplan Prognosen zur Wärmebelastung.

Alte und sehr alte Menschen , sehr junge Kinder und schwangere Frauen (und deren ungeborene Kinder), alleinlebende und isolierte Menschen und pflegebedürftige Menschen, die sich nicht selbst versorgen können, zählen neben Personen mit bestehenden chronischen Krankheiten zu den besonders vulnerablen Gruppen in Bezug auf Hitzerisiken. Neben dem Alter und dem Gesundheitszustand sind die Art der Arbeit oder Beschäftigung (z.B. körperlich anstrengende Arbeit im Freien) sowie sozioökonomische Bedingungen (schlechte Wohnverhältnisse, fehlende Naherholungsgebiete oder Grünräume) weitere Faktoren, die durch Hitze nachteilig beeinflusst werden. Auch Gender spielt eine Rolle für hitzebedingte Auswirkungen, z.B. aufgrund einer Ungleichverteilung von Care-Arbeit .

Das Risiko, eine Frühgeburt zu erleiden, steigt bei hohen Temperaturen, wie eine in Hamburg durchgeführte Studie zeigte. Während es bei Frühgeburten sehr früh in der Schwangerschaft zu mehr Todesfällen der zu früh geborenen Kinder kommt, können Kinder, die zwischen der 34. und 37. Schwangerschaftswoche aufgrund vorzeitig beginnender Wehentätigkeit geboren werden, lebenslang an den Folgen leiden. Beispielhaft werden ein höheres Risiko für Infektionen, Allergien und Asthma sowie neurokognitive Behinderungen genannt.

Das Risiko für eine Frühgeburt war in der Studie größer, wenn die Hitzeperiode länger als fünf Tage andauerte, und wenn zusätzlich hohe Luftfeuchtigkeit belastend wirkte .

Selbst berichtete Belastung durch Hitze

Im Mikrozensus 2023 wurde nach der empfundenen Belastung durch Hitze gefragt. Im regionalen Vergleich fühlen sich die Bewohner*innen der Versorgungsregion Graz am häufigsten sehr stark durch Hitze belastet.

Abb. 963: Belastung durch Hitze.

Nach steirischen Versorgungsregionen, Steiermark und Österreich gesamt, 2023

Daten gewichtet und hochgerechnet nach Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaftsgruppen des jeweiligen Erhebungsquartals, Bundesländern und Haushaltsgrößen

Grundgesamtheit: Stichprobe Österreich = 8.309 Personen ab 15 Jahren

Statistik Austria, Mikrozensus 2023, Sonderprogramm Umweltbedingungen, Umweltverhalten; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Eine Sonderauswertung der Statistik Austria am Beispiel der selbst berichteten Hitzebelastung aus dem Jahr 2025 zeigt, dass niedriges Einkommen, weibliches Geschlecht, bestimmte Wohnverhältnisse (z.B. eine hohe Anzahl an Wohnungen in einem Gebäude, Mietverhältnis anstatt Wohnungseigentum), höhere Einwohnerzahlen in der Wohngemeinde und dicht verbaute Gebiete mit einer höheren selbst berichteten Hitzebelastung einhergehen.

Krankenhausaufenthalte aufgrund von Schäden durch Hitze und Sonnenlicht im Zeitverlauf

Folgende Hauptdiagnosen wurden aus der Krankenhausentlassungsstatistik ausgewertet:

- Hitzschlag und Sonnenstich (T67.0)

- Hitzesynkope, Hitzekollaps (T67.1)

- Hitzekrampf (T67.2)

- Hitzeerschöpfung durch Wasserverlust (T67.3)

- Hitzeerschöpfung durch Salzverlust (T67.4)

- Hitzeerschöpfung, nicht näher bezeichnet (T67.5)

- Passagere Hitzeermüdung (T67.6)

- Hitzeödem (T67.7)

- Sonstige Schäden durch Hitze und Sonnenlicht (T67.8)

Krankenhausaufenthalte aufgrund der Hauptdiagnose T67 (Schäden durch Hitze und Sonnenlicht) kamen in den Jahren seit 2018 in der Steiermark jedes Jahr zwischen zehn und 20 Mal vor. Diese Zahl kann keinesfalls das tatsächliche Ausmaß der Krankheitsbelastung, die in der Bevölkerung durch Hitze entstehen kann, widerspiegeln, da viele bestehende chronische Erkrankungen sich verschlechtern können oder akute Krisen wie z.B. Schlaganfälle oder Nierenprobleme auftreten können.

Hitzeassoziierte Übersterblichkeit

Nationale Daten zur hitzeassoziierten Übersterblichkeit werden von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) berechnet. Die Daten fließen auch ins europäische Beobachtungssystem EuroMOMO ein.

Im Jahr 2023 wurden in Österreich insgesamt 53 hitzeassoziierte Todesfälle gezählt, die somit über der zu erwartenden Anzahl lagen. Die Jahre davor wurden jeweils mehrere Hundert Todesfälle ausgewiesen, die mit einer hitzeassoziierten Übersterblichkeit in Verbindung gebracht wurden.

Im alters- und geschlechtsstandardisierten Vergleich ist für Europa zu sehen, dass ältere Menschen ein besonderes hitzebedingtes Sterberisiko haben . Auch absolut betrachtet entfallen hitzeassoziierte Sterbefälle vorrangig auf höhere Altersgruppen .

Derzeit stehen Daten aus dem Monitoring für gesamt Österreich und unter Berücksichtigung der Temperatur zur Verfügung. Das Monitoring wird weiterentwickelt, um zusätzliche Klimafaktoren (z.B. Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit etc.) zu berücksichtigen und eine detailliertere Betrachtung kleinerer Regionen zu ermöglichen .

Übertragbare Erkrankungen

Stechmücken, Zecken und ähnliche Tiere transportieren Krankheitserreger, die Infektionskrankheiten bei Menschen auslösen können. Durch den Klimawandel kommt es zur Einwanderung von neuen Arten, zu einer Weiterverbreitung in neue Gebiete oder zu einem verlängerten Lebenszyklus bzw. zur Ausbildung von mehr Generationen an Tieren. Infektionskrankheiten treten neu oder vermehrt auf . Auch wasserbürtige oder lebensmittelassoziierte Infektionen können durch klimatische Veränderungen häufiger auftreten. Wasserstände z.B. werden durch höhere Temperaturen niedriger, und die Wasserqualität bzw. Menge von Erregern kann sich verändern .

Im Epidemiologiegesetz 1950 (EpiG) ist festgeschrieben, welche Infektionserkrankungen anzeigepflichtig sind. Die AGES führt eine Liste der angezeigten meldepflichtigen Erkrankungen.

In der Steiermark gab es bisher noch keine Fälle von Krim-Kongo-Fieber (dieses wurde auch österreichweit noch nicht nachgewiesen) oder West-Nil-Fieber (Vorkommen bisher vor allem in Wien, Niederösterreich und Burgenland). Dengue-Fieber wurde 2014 das erste Mal bei Steirer*innen festgestellt. Die Raten liegen unter einer Infektion je 100.000 EW und unter der österreichischen Infektionsrate. Auch Chikungunya-Fieber kommt vereinzelt bei Reiserückkehrenden vor. Bei FSME, Campylobakter, Legionellen und Salmonellose liegt die Steiermark im österreichischen Mittelfeld.

Lesen Sie weiter bei: Gesundheit und Krankheit / Übertragbare Erkrankungen

Allergien

Eine durch den Klimawandel hervorgerufene verlängerte Pollensaison und erhöhte Pollenbelastung bringen ein höheres Risiko von Allergien mit sich. Häufigere Allergien und stärkere Symptome sind die Folge . Mit einer verstärkten Pollenbildung kann das sogenannte Gewitter-Asthma einhergehen, eine starke Belastung vor und am Beginn eines Gewitters aufgrund sehr hoher Pollenkonzentrationen .

Lesen Sie weiter bei: Gesundheit und Krankheit / Selbstberichtete Allergien

Ozonbelastung

Hohe Temperaturen begünstigen die Bildung von Ozon und führen damit zu höheren Ozonkonzentrationen . Diese können zur Beeinträchtigung der Lungenfunktion und zu einem Anstieg von Lungenkrankheiten führen . Außerdem sind hohe Konzentrationen z.B. durch gereizte Schleimhäute, Augenbrennen oder Kratzen im Hals zu spüren .

Lesen Sie weiter bei: Umwelt

Die GeoSphere Austria stellt mit dem Gesundheitswetter-Portal Vorhersagen zu gesundheitlichen Belastungen wie Schadstoffen, Luftqualität, Wüstenstaub, Pollenflug oder UV-Strahlung zur Verfügung.

Psychische Auswirkungen

Es lassen sich sowohl direkte als auch indirekte psychosoziale Folgen und Belastungen identifizieren, die aufgrund des Klimawandels auftreten oder durch diesen verstärkt werden . Diese psychischen Belastungen sind Stressfaktoren, die ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung von psychischen Erkrankungen mit sich bringen. Sie können akut oder chronisch auftreten und nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren soziales Umfeld in negativer Weise beeinflussen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch positive psychosoziale Folgen möglich.

Direkte psychische Auswirkungen

- Akute oder posttraumatische Belastungsstörungen,

- Aggressivität,

- Ängste,

- Depressionen,

- Suchterkrankungen.

Indirekte psychische Auswirkungen

- Konflikte oder Gewaltsituationen im häuslichen oder sozialen Umfeld bzw. im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft,

- Wegfall von Infrastruktur wie z.B. Kinderbetreuung,

- körperliche Erkrankungen,

- Flucht, Migration,

- verminderte kognitive Leistungsfähigkeit und damit geringere Effizienz im Berufsalltag,

- psychische Belastungen aufgrund der Notwendigkeit, sich mit Schäden, Folgen und Prognosen des Klimawandels auseinanderzusetzen (dies kann sich in Gefühlen wie Angst, Wut, Ärger, Traurigkeit, Frustration oder Hoffnungslosigkeit äußern),

- geringeres gesellschaftliches Sicherheitserleben und Wir-Gefühl,

- Verlust von Vertrauen in die Politik,

- Rückzug von gesellschaftlicher Partizipation.

Positive psychosoziale Folgen

Es kann auch zur Ausbildung von positiven psychosozialen Folgen kommen, die aber von einigen Faktoren abhängen :

- Eine faktenbasierte Berichterstattung über den Klimawandel ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen.

- Eröffnung von Handlungsmöglichkeiten, die die Gemeinschaft fördern und eine Bewältigung der Klimakrise fördern.

- Zuversicht, attraktive Zukunftsbilder und die Förderung eines individuellen und kollektiven Selbstwirksamkeitsgefühls fördern Möglichkeiten der kollektiven Klimaresilienz.

Psychische Auswirkungen des Klimawandels können unter dem Begriff der „Climate Anxiety“ zusammengefasst werden. Damit sind Gefühle wie Traurigkeit, Zorn, Angst, Hilflosigkeit, Schwäche oder Schuldgefühle gemeint, die durch die Bedrohung durch den Klimawandel ausgelöst werden. Vor allem junge Menschen fühlen sich auch betrogen, verlassen oder verwirrt, wenn sie zu wenig Aktivität von Erwachsenen hinsichtlich des Klimawandels erleben. Diese Gefühle werden meist als individuelles mentales oder psychisches Unwohlsein oder als medizinisches Problem von Einzelnen interpretiert. Sie könnten aber auch als „gesunde“ Reaktion auf eine nicht oder zu wenig handelnde Gesellschaft interpretiert werden. So werden die Rahmenbedingungen auf gesellschaftlicher und politischer Ebene mit einbezogen und Möglichkeiten geschaffen, um aktiv zu werden und gemeinsam für eine nachhaltige Veränderung einzustehen .

Spürbare Auswirkungen des Klimawandels bei Steirer*innen

Im Mikrozensus 2023 wurden die Steirer*innen gefragt, inwiefern sie Auswirkungen des Klimawandels auf das persönliche Leben wahrnehmen. Der Anteil jener Menschen, die Auswirkungen eher oder sehr stark bemerken, ist in der Versorgungsregion Graz mit knapp 48 % der Befragten am größten, in Liezen sagen dies knapp 24 % der Befragten.

Abb. 967: Eher oder sehr stark gespürte Auswirkungen des Klimawandels auf das persönliche Leben.

Nach steirischen Versorgungsregionen, 2023

Daten gewichtet und hochgerechnet nach Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaftsgruppen des jeweiligen Erhebungsquartals, Bundesländern und Haushaltsgrößen

Grundgesamtheit: Stichprobe Österreich = 8.309 Personen ab 15 Jahren

Statistik Austria, Mikrozensus 2023, Sonderprogramm Umweltbedingungen, Umweltverhalten; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am xx.xx.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Eine Befragung zum Thema „Klima und Gesundheit“ im Rahmen des österreichischen „Panels Gesundheitsförderung“ im Jahr 2024 zeigte, dass

- rund ein Drittel der österreichischen Wohnbevölkerung sich durch den Klimawandel bedroht fühlt;

- als Risiken vor allem übertragbare Erkrankungen, erhöhte Unfallrisiken durch Extremwetterereignisse und gesundheitliche Probleme durch Hitze gesehen werden.

Am besten informiert fühlen sich Österreicher*innen über Extremwetterereignisse, Hitze und UV-Strahlung. Wenig oder kein Wissen gaben die Befragten über die klimabedingte Belastung von Lebensmitteln mit Krankheitserregern oder die Belastung von Badegewässern durch Krankheitserreger an.

Lesen Sie mehr zum Thema Wasser hier: Umwelt

Co-Benefits von Klimaschutzmaßnahmen für die Gesundheit

Klimaschutzmaßnahmen können sich in verschiedenen Bereichen positiv auf die Gesundheit auswirken :

Ernährung

Eine vermehrt pflanzenbasierte Ernährung mit weniger Fleisch reduziert den individuellen CO2-Ausstoß und trägt zu einer Reduktion ernährungsbedingter Erkrankungen bei. Auch das Tierwohl kann so gefördert werden. Weiters kann es zu positiven Auswirkungen auf die Biodiversität, Wasser- und Bodenqualität kommen .

Lesen Sie mehr dazu hier: Ernährung

Bewegung

Der Übergang von motorisiertem Individualverkehr zu aktiver Mobilität, etwa durch Gehen, Radfahren oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, reduziert Emissionen und fördert gleichzeitig die körperliche sowie psychische Gesundheit .

Lesen Sie mehr dazu hier: Bewegung

In der Mikrozensus-Befragung wurde erhoben, welche Verkehrsmittel täglich oder mehrmals die Woche gewählt werden. Nach dem Zufußgehen ist das Auto, das selbst gelenkt wird, das am häufigsten gewählte Verkehrsmittel in der Steiermark, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist.

Abb. 968: Verkehrsmittelwahl täglich oder mehrmals die Woche.

Nach steirischen Versorgungsregionen, Steiermark und Österreich gesamt, 2023

Grundgesamtheit: Österreich 2023 = 8.309

Statistik Austria, Mikrozensus 2023; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Stadt- und Raumplanung

Stadt- und Raumplanung sind weitere Bereiche, die die Gesundheit und das Klima positiv beeinflussen können. Zugang zum und Gestaltung des öffentlich verfügbaren Raums, eine Förderung der aktiven Bewegung, gesundheitsförderliches Wohnen, klimafreundliche Mobilitätsformen und der Zugang zur Grundversorgung sind Beispiele für förderliche Ansatzpunkte in diesem Bereich .

Dämmung von Häusern

Gut gedämmte Häuser reduzieren Heizkosten im Winter und tragen zu einer besseren Kühlung der Häuser bei Hitze bei. Dies ist vor allem für sozioökonomisch benachteiligte Personengruppen und im verdichteten Wohnbau wichtig, wenn es wenige Naherholungsmöglichkeiten gibt . Mit dem Steiermärkischen Baugesetz werden rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung und Nutzung von Bauwerken geschaffen, die die Sicherheit, Gesundheit und Umweltverträglichkeit baulicher Maßnahmen gewährleisten sollen.

Gesundheitsversorgung

Lesen Sie mehr dazu unter Das Gesundheitssystem: Klimaresilienz als Ziel.

Von Steirer*innen berichtete Beiträge zum Klimaschutz

Wohnen und Heizen, Essen sowie Mobilität und Verkehr im Alltag sind die Bereiche, in denen mit jeweils über 70 % der Großteil der Steirer*innen und auch der Österreicher*innen gesamt angeben, einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Weitere Aspekte des Klimaschutzes, bei denen jeweils rund 60 % der Steirer*innen angeben, einen Beitrag zu leisten, betreffen Elektrogeräte, Freizeitaktivitäten und Reisen sowie Kleidung.

Abb. 964: Gegenwärtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Für Steiermark und Österreich gesamt, 2023

Daten gewichtet und hochgerechnet nach Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaftsgruppen des jeweiligen Erhebungsquartals, Bundesländern und Haushaltsgrößen

Grundgesamtheit: Stichprobe Österreich = 8.309 Personen ab 15 Jahren

Statistik Austria, Mikrozensus 2023, Sonderprogramm Umweltbedingungen, Umweltverhalten; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am xx.xx.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Das Gesundheitssystem: Klimaresilienz als Ziel

Klimaresilienz im Gesundheitssystem bezeichnet die Fähigkeit, auf klimabedingte Belastungen und Krisen vorbereitet zu sein, diese wirksam zu bewältigen, sich davon zu erholen und an veränderte Bedingungen anzupassen. Ziel ist es, trotz zunehmender Klima-Herausforderungen die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern und das Gesundheitssystem langfristig zu stärken und weiterzuentwickeln (Transformation). Zugleich umfasst Klimaresilienz auch, als System nicht selbst zu Treibhausgasemissionen beizutragen, die den Klimawandel verstärken, sondern zu seinem Abbau beizutragen.

Die mittel- und langfristigen Ziele für das österreichische Gesundheitssystem sind im Zielkatalog zur Klimaresilienz des Gesundheitssystems zusammengefasst. Dieser erläutert im Detail, welche Aktivitäten die Bundesregierung in der nationalen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel für den Gesundheitsbereich beschlossen hat.

Strategie klimaneutrales Gesundheitswesen

Der CO2-Ausstoß des österreichischen Gesundheitssystems wird mit 7 % des gesamten CO2-Fußabdrucks von Österreich beziffert. Das Gesundheitswesen benötigt für seine Leistungen eine große Menge an Produkten, viele Transporte und es hat einen großen Energiebedarf. Klimawandelbedingte Phänomene, wie z.B. langanhaltende Hitzeperioden oder Naturkatastrophen, können die Fähigkeit, gesundheitsbezogene und medizinische Leistungen zu erbringen, stark belasten . Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde die Strategie klimaneutrales Gesundheitswesen veröffentlicht.

Der Fokus der Strategie liegt in der Reduktion von Emissionen und in der Optimierung von Effizienz und Klimafreundlichkeit der Leistungserbringung. Zentrale Handlungsfelder der Strategie sind:

- Energie, Gebäude und Grünraum,

- Arzneimittel und Medizinprodukte,

- Abfall und Ressourcen,

- Transport und Mobilität,

- das Ernährungssystem.

Vom Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH, bestehend aus den Abteilungen Klimaneutralität und nachhaltige Transformation sowie Klimaresilienz und One Health, wurden Beratungs- und Fortbildungsangebote für Gesundheitseinrichtungen geschaffen:

- Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen

- Klimafreundliche und gesunde Gemeinschaftsverpflegung

- Lehrgang Klimamanager*innen in Gesundheitseinrichtungen

- Train-the-Trainer-Lehrgang Klimakompetenz

- Klimaresilienz-Check (KLIC) Gesundheit 2050 für Gemeinden und Regionen

Folgende Einrichtungen aus der Steiermark beteiligen sich an Aktivitäten zum Klimaschutz:

Projekt „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“

Das Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit startete mit Herbst 2022 das Projekt „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“. Dabei sollen Gesundheitseinrichtungen in Österreich unterstützt werden, einen Beitrag zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu leisten.

Insgesamt wurden bislang 558 Einrichtungen österreichweit betreut (Stand September 2025), davon 67 aus der Steiermark (12 %). Den größten Anteil an steirischen Einrichtungen stellten Senioren- und Pflegeeinrichtungen (26,9 %), gefolgt von Apotheken (22,4 %) und Krankenhäusern (20,9 %).

Abb. 982: Gesundheitseinrichtungen, die am Projekt „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtung“ teilgenommen haben.

Für Steiermark gesamt, Stand September 2025

Grundgesamtheit: Steiermark = 67

Gesundheit Österreich GmbH, Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit; Darstellung: EPIG GmbH

Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/

Klimapionierinnen und Klimapioniere

Gesundheitseinrichtungen, die sich aktiv für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen, stellen auf der Plattform des Kompetenzzentrums Klima und Gesundheit ihre Projekte und Maßnahmen vor. Damit dienen sie als Inspiration und Ideenquelle für andere Gesundheitseinrichtungen. Ziel der Plattform ist es, innovative Ansätze sichtbar zu machen, den Austausch zu fördern und weitere Einrichtungen zum Mitmachen zu motivieren. In der Steiermark gibt es 21 Klimapionier*innen (Österreich: 72). Eine Übersicht zu den Einrichtungen und ihren Projekten finden Sie hier.

Best-Practice-Award: Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen

Der Best-Practice-Award „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ der Abteilung Klimaneutralität und nachhaltige Transformation zeichnet Einrichtungen aus, die innovative Klimaschutzprojekte im Gesundheitswesen umsetzen. Ziel ist es, mit diesem Award weitere Einrichtungen zu motivieren, sich für Klimaschutz zu engagieren.

Seit 2023 werden jährlich innovative Projekte zum Klimaschutz in den folgenden Kategorien ausgezeichnet:

- Gebäude und Energie

- Mobilität

- Abfall‐ und Ressourcenmanagement sowie nachhaltige Beschaffung

- Ernährung

- Grünräume

- Bewusstseinsbildung und Kommunikation

In den Jahren 2023 und 2024 wurden zehn Auszeichnungen (von insgesamt 36) an steirische Einrichtungen verliehen. Hier finden Sie eine Auflistung dieser Einrichtungen und ihrer Projekte.

Lehrgang Klima-Manager*innen

Der Lehrgang Klima-Manager*innen soll Mitarbeitenden in Gesundheitseinrichtungen ein umfassendes Verständnis von Klimaschutz in Verbindung mit Gesundheitsförderung vermitteln. Im Lehrgang werden Themenbereiche, wie z. B. Energie, Mobilität, Ressourcen‐ und Abfallmanagement, nachhaltige Beschaffung oder Grünräume, behandelt. Ziel ist es, die angehenden Klima-Manager*innen zu befähigen, Gesundheitseinrichtungen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen. In den Jahren 2023 und 2024 wurden elf Klima-Manager*innen aus der Steiermark ausgebildet (Österreich: 80).

Train-the-Trainer-Lehrgang Klimakompetenz

Der Train-the-Trainer-Lehrgang wurde 2024 für Lehrende in Gesundheitsberufen eingerichtet. Im Lehrgang werden die Zusammenhänge von Klima und Gesundheit vermittelt und die Teilnehmenden dazu befähigt, das Erlernte an Studierende/Auszubildende weiterzugeben. Damit soll die Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen gestärkt werden. In den Jahren 2024 und 2025 gab es 4 Teilnehmende aus der Steiermark (Österreich: 8)

Klimaresilienz-Check (KLIC) Gesundheit 2050 für Gemeinden und Regionen

Das Instrument KLIC Gesundheit 2050 ermöglicht es regionalen Entscheidungsträger*innen, gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung notwendige Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in den Bereichen Gesundheits- und Langzeitpflege zu entwickeln. Methodisch stützt sich der KLIC Gesundheit 2050 auf ein international anerkanntes Rahmenwerk der Weltgesundheitsorganisation. Österreichweit sind bereits sieben Regionen am Projekt beteiligt, darunter auch eine aus der Steiermark.

Intersektorale Zusammenarbeit bei Katastrophen

Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Menschen können neben Tod, Verletzungen, Verlust von Besitz und Lebensgrundlagen auch psychische Belastungssyndrome sein.

Wichtig ist es, in Krisensituationen Panikreaktionen und Konflikte in der Bevölkerung durch strukturierte Kooperation und Koordination zu verhindern. Dazu benötigt es Risikomanagementpläne, die für Zusammenarbeit und entsprechende Kommunikation und Informationsaustausch sorgen. Diese Pläne sollten klimawandelbedingt nötige Anpassungsmaßnahmen z.B. für Hitze oder Starkniederschläge beinhalten .

Austrian Strategy for Disaster Risk Reduction (ASDR)

Die österreichische Strategie zur Reduktion von Katastrophenrisiken (Austrian Strategy for Disaster Risk Reduction, ASDR) beschäftigt sich mit der nationalen Umsetzung der Aktivitäten des Büros der Vereinten Nationen für die Verringerung des Katastrophenrisikos (UNDRR). An der ASDR arbeiten Ministerien auf Ebene des Bundes, Vertretungen auf Länderebene, Einsatzorganisationen, wissenschaftliche Organisationen und privatwirtschaftliche Akteur*innen zusammen .

Inhaltliche Grundlage für die Arbeit ist das Sendai-Rahmenwerk für Katastrophenrisikominimierung 2015–2030. Dieses geht davon aus, dass der Klimawandel zunehmenden Anteil an Katastrophen haben wird.

Ziele der Strategie sind unter anderem die Reduktion von Todesfällen aufgrund von Katastrophen und der Schutz von kritischer Infrastruktur, besonders im Bereich von Gesundheit und Erziehung. Die Strategie basiert auf den vier Prioritäten des Sendai-Rahmenwerks:

- Risiken besser verstehen.

- Risiko-Governance stärken.

- In Resilienz investieren.

- Für Katastrophen vorsorgen.

Im Rahmen der ASDR wird mit CESARE (Collection, Standardization and Attribution of Robust Disaster Event Information) – Nationale Schaden- und Ereignisdatenbank für Österreich an der Schaffung einer einheitlichen nationalen Schaden- und Ereignisdatenbank gearbeitet, welche veschiedene bestehende Datenquellen zu unterschiedlichen Naturgefahren integriert .

In Österreich werden Schäden bzw. Katastrophenereignisse von verschiedenen Einrichtungen zu unterschiedlichen Zwecken gesammelt und dokumentiert. Eine der Datenbanken, die in CESARE integriert wird, ist die Unwetterchronik-Datenbank der GeoSphere Austria (VIOLA). Dort können Unwetterereignisse ab dem Jahr 1961 abgerufen werden. Hitze, Starkregen, Überschwemmungen, Hagel, Massenbewegungen sind nach Datum und Ort des Ereignisses abrufbar.

Rahmenbedingungen

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über wichtige rahmengebende Einrichtungen und Dokumente im Themenfeld Klima und Umwelt auf steirischer, nationaler und internationaler Ebene.

Steiermark

Fußverkehrsstrategie Steiermark 2030+

Der Schwerpunkt der Fußverkehrsstrategie Steiermark 2030+ ist die Steigerung des Fußverkehrs bis 2030, um damit einhergehend die Lebensqualität, Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt zu fördern sowie die Umwelt zu schützen.

Gesundheitsziele Steiermark

Das Gesundheitsziel „Gesundheit durch Klima- und Umweltschutz fördern“ betont, wie wichtig der Schutz der Umwelt für die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung ist.

Hitzeschutzplan Steiermark

Der Steirische Hitzeschutzplan ist Maßnahmenpaket, das die Bevölkerung auf Hitzewellen vorbereiten und das Gesundheitssystem unterstützen soll. Er enthält Empfehlungen für Einzelpersonen, aber auch Merkblätter für Arbeitgeber, Pflegeeinrichtungen sowie Informationen für Risikogruppen (wie z.B. Schwangere, Kinder und ältere Menschen). GeoSphere Austria erstellt Prognosen zur Wärmebelastung für den steirischen Hitzeschutzplan.

Katastrophenschutz des Landes Steiermark

Der Katastrophenschutz des Landes Steiermark ist für die behördliche Krisenführung auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene, die Erstellung von Katastrophenschutzplänen, die Durchführung von Übungen, die Koordinierung der Einsatzkräfte sowie die Sicherstellung der psychosozialen Betreuung im Katastrophenfall zuständig.

Klimaschutzkoordination des Landes Steiermark

Die Klimaschutzkoordination des Landes Steiermark setzt Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung um. Darüber hinaus informiert die Einrichtung über Klima- und Energiestrategien, bietet Energieberatungen und fördert klimafreundliches Verhalten sowie den Einsatz erneuerbarer Energien.

Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 plus

Die Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 plus verfolgt die Ziele einer klimaneutralen Landesverwaltung bis 2030, die Reduktion des Energiebedarfs sowie die Umstellung der Landesverwaltung auf erneuerbare Energieträger.

Nachhaltigkeitskoordination des Landes Steiermark

Die Nachhaltigkeitskoordination des Landes Steiermark fungiert als zentrale Stelle zur Umsetzung der Agenda 2030 zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf Landes- und kommunaler Ebene. Sie unterstützt Gemeinden und Regionen dabei, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, wie z. B. im Zuge des Programms der Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!-Regionen) zur Förderung lokaler Resilienz, von Wissenstransfer und von partizipativen Planungsprozessen.

Radfahrstrategie Steiermark 2025

Die Radfahrstrategie Steiermark 2025 zielt darauf ab, den Radverkehr durch Maßnahmen, wie niedrigere Geschwindigkeiten, breitere Radwege und kostenlose E-Bike-Schulungen zu fördern, die Infrastruktur zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen.

Umweltinformation Land Steiermark (LUIS)

Das Internet-Portal der Umweltinformation Steiermark bietet Zugang zu Geodaten und Informationen über verschiedene Umweltbereiche wie Wasser, Boden, Natur, Luft und Landwirtschaft.

Österreich

Austrian Panel on Climate Change (APCC)

Das Austrian Panel on Climate Change (Zweiter österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel) ist ein Projekt des Climate Change Centre Austria (CCCA), welches den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf Österreich bewertet.

GeoSphere Austria

Die GeoSphere Austria ist die österreichische Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Sie stellt grundlegende Daten und Dienstleistungen für Wetter, Klima, Erdbeben und geologische Fragestellungen bereit.

Gesundheitsziele Österreich

Das Gesundheitsziel „Luft, Wasser, Boden und alle Lebensräume für künftige Generationen sichern“ beschreibt die Wichtigkeit einer gesunden Umwelt als Grundlage für das menschliche Wohlbefinden und die Notwendigkeit, schädliche Umwelteinflüsse zu reduzieren.

Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH

Das Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit besteht aus den Abteilungen Klimaneutralität und nachhaltige Transformation sowie Klimaresilienz und One Health und vereint interdisziplinäre Fachkenntnisse aus Wissenschaft, Politik und Praxis an den Schnittstellen von Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Gesundheitsförderung und Gesundheitswesen. Ziel ist es, nachhaltige Strategien für das Gesundheitssystem zu entwickeln sowie wissenschaftliche Grundlagen und Daten für die Gestaltung gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen bereitzustellen.

Das Klima-Gesundheitsnetzwerk Österreich der Abteilung Klimaresilienz und One Health vernetzt zudem Akteure aus den Bereichen Gesundheit, Gesundheitsförderung und Klimawandelanpassung, um Wissen auszutauschen, Synergien zu ermöglichen und gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln.

Nationaler Hitzeschutzplan

Der Nationale Hitzeschutzplan verfolgt das Ziel, die Bevölkerung und besonders vulnerable Gruppen vor den gesundheitlichen Folgen von Hitze zu schützen (z. B. in Form von Informationen und Handlungsempfehlungen).

Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel 2024

Die Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel 2024 weist auf die Dringlichkeit der Klimawandelfolgen und die Notwendigkeit von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen hin.

Strategie klimaneutrales Gesundheitswesen

Lesen Sie mehr dazu hier: Strategie klimaneutrales Gesundheitswesen

Der Zielkatalog zur Klimaresilienz des Gesundheitssystems erläutert im Detail, welche Aktivitäten die nationale Strategie zur Anpassung an den Klimawandel für den Gesundheitsbereich vorsieht. Darin sind nach Vorbild der WHO zehn Handlungsfelder inkludiert – von der Steuerung und Governance bis hin zur Finanzierung. Die Steiermark setzt in mehreren dieser Handlungsfelder bereits konkrete Maßnahmen um.

- Steuerung und Governance

- Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen und -behörden

- Bewertung von Klima- und Gesundheitsrisiken

- Integriertes Risikomonitoring und Frühwarnsysteme

- Forschung zu Klima und Gesundheit

- Klimaresiliente Technologien und Infrastruktur

- Klimasensible Umweltdeterminanten

- Klimasensible Public-Health-Maßnahmen

- Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement

- Finanzierung zu Klima und Gesundheit

Umweltbundesamt Österreich (UBA)

Das Umweltbundesamt in Österreich (UBA) ist ein Kompetenzzentrum, welches Politik und Verwaltung bei Umweltfragen unterstützt sowie eigene Umweltdaten erhebt und analysiert.

International

Europäischer Green Deal

Ziel des Europäischen Grünen Deals ist, dass Europa bis 2050 klimaneutral sein soll. Es sollen bis dann keine Netto-Treibhausgase mehr ausgestoßen werden, das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt sein, und dieser Übergang soll für alle Menschen und Regionen gerecht gestaltet werden.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Weltklimarat)

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist eine Einrichtung der Vereinten Nationen, die wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel zusammenfasst und bewertet, um politische Entscheidungsträger weltweit mit Informationen zu versorgen.

One-Health-Ansatz

Der One-Health-Ansatz betont, dass die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und ganzen Ökosystemen untrennbar miteinander verbunden ist. Ziel des Ansatzes ist die Herstellung eines dynamischen Gleichgewichts zwischen Umweltsystemen, Tier- und Humanmedizin, um die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Lebewesen sowie die Stabilität ökologischer Systeme langfristig zu sichern. Im Rahmen von One Health werden unter anderem Themen wie Arzneimittelsicherheit, Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherung, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Zoonosen oder Antibiotikaresistenzen behandelt .

Operativer Rahmen für den Aufbau klimaresistenter und kohlenstoffarmer Gesundheitssysteme (WHO)

Der operativer Rahmen für den Aufbau klimaresistenter und kohlenstoffarmer Gesundheitssysteme (Operational framework for building climate resilient and low carbon health systems) der WHO zeigt auf, wie sich Gesundheitssysteme an den Klimawandel anpassen und Treibhausgasemissionen reduzieren können, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Ostrava Declaration

Die Ostrava Declaration der WHO legt fest, dass durch gemeinsame Maßnahmen der Europäischen Union eine Senkung der durch Umweltfaktoren bedingten Krankheitslast erreicht werden soll.

Sustainable Development Goals (SDG)

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen definiert 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die globale Herausforderungen ansprechen, darunter Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Ungleichheiten, nachhaltige Städte, Klimaschutz usw. Sie sind 2015 verabschiedet worden und sollen bis 2030 umgesetzt werden. Zu jedem Ziel gibt es Unterziele (Targets) sowie Indikatoren, mit denen der Fortschritt gemessen werden kann.

Übereinkommen von Paris

Österreich ist Teil des Pariser Klimaabkommens, das die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C begrenzen soll. Als Teil der EU hat sich Österreich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen zu senken und bis 2040 klimaneutral zu werden.

Fazit und Empfehlungen

Betroffene Zielgruppen beteiligen

Die Auswirkungen des Klimawandels sind für vulnerable Bevölkerungsgruppen stärker spürbar als für andere. Ihre Bedürfnisse müssen in einem ausreichenden Maß berücksichtigt werden, damit klimawandelbezogene Maßnahmen zielgerichtet geplant und umgesetzt werden können. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, Betroffene frühzeitig an Planungs- und Entwicklungsprozessen teilhaben zu lassen.

Klimabezogene Gesundheitskompetenz auf verschiedenen Ebenen stärken

- Auf Bevölkerungsebene: Es ist wichtig, dass die Bevölkerung über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels Bescheid weiß. Am Beispiel der Hitze werden die vielfältigen Auswirkungen auf die Gesundheit konkret spürbar und Handlungsoptionen sichtbar – angefangen von der Regulation des Flüssigkeitshaushalts, über Möglichkeiten sich abzukühlen bis hin zur veränderten Wirkung von Medikamenten, Alkohol oder anderen psychotropen Substanzen. Weiters sollten beispielsweise Bewusstsein und Handlungswissen in der Bevölkerung für einen solidarischen Umgang in Katastrophenfällen gefestigt werden. Auch die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements im persönlichen Umfeld würde dazu beitragen, vulnerable Personen zu erreichen und ihnen im Bedarfsfalls Unterstützung zu bieten.

- Auf Ebene der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren: Eine ausgeprägte klimabezogene Gesundheitskompetenz spielt bei Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im öffentlichen Bereich eine wichtige Rolle. Vor allem Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegewesen – z.B. in der mobilen Pflege, in der Primärversorgung, im Rettungswesen, im therapeutischen Bereich, in Apotheken etc. – sind wichtige Ansprechpartner und Schlüsselpersonen, die vor allem vulnerable Bevölkerungsgruppen gut erreichen, beraten und unterstützen können. Entsprechende inhaltliche Angebote in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gesundheits- und Sozialberufe tragen dazu bei, die klimabezogene Gesundheits- und Beratungskompetenz bei Fachpersonen aufzubauen und zu stärken.

- Auf Organisationsebene: Organisationen und Einrichtungen sind gefordert, sich ausreichend auf klimawandelbedingte Auswirkungen einzustellen und vorzubereiten. So wird etwa bereits mit Hitzeschutzplänen gearbeitet. Eine zentrale Aufgabe ist es, systematisch sicherzustellen, dass alle Einrichtungen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, aber auch die Bevölkerung mit Informationen und Anweisungen erreicht werden.

Lebenswelten klimaresilient gestalten

Gemeinden, Arbeitsstätten, Bildungseinrichtungen sowie das Gesundheits- und Pflegewesen sind relevante Settings, in denen das Bewusstsein für die Bedürfnisse vulnerabler Bevölkerungsgruppen gestärkt und unterstützende Netzwerke ausgebaut werden können. Relevante Aufgabenbereiche in diesem Zusammenhang umfassen beispielsweise Anpassungsmaßnahmen in Schulen, Kindergärten, Wohn-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Ordinationen oder öffentlichen Einrichtungen, die Gestaltung des öffentlichen Raums, die Bauordnung oder die Sicherstellung des Arbeitnehmerschutzes etwa bei Hitze. Verantwortungsträgerinnen und -träger in den Lebenswelten sind wichtige Zielgruppen für unterstützende, kompetenzerweiternde und bewusstseinsbildende Angebote, die dazu beitragen, Settings klimaresilient weiterzuentwickeln.

Intersektorale Zusammenarbeit auf- und ausbauen

Es benötigt die Vernetzung und Abstimmung vieler verschiedener gesellschaftlicher Sektoren, um auf die Auswirkungen des Klimawandels im Sinne der Bevölkerungsgesundheit adäquat reagieren zu können. Der Gesundheitsbereich trägt im Sinne von „Health in All Policies“ und weiterführend im Sinne von „Climate Action in All Settings“ eine besondere Verantwortung: Er muss die Gesundheitsanliegen aller Bevölkerungsgruppen – vor allem aber vulnerabler Gruppen – vertreten, und er muss sektorübergreifend Lösungen erarbeiten, von denen alle Beteiligten und Betroffenen profitieren.

Klima und Gesundheit durch das Ausnützen von Co-Benefits schützen und fördern

Co-Benefits beschreiben jene Bereiche, in denen klimawandelbedingte Anpassungsmaßnahmen zugleich positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben und daher Ansatzpunkte für weitere Maßnahmen bieten. Themen wie Ernährung, Bewegung, Gesundheitsversorgung, aber auch Stadt- und Raumplanung und das Bauwesen weisen bereits konkrete Anknüpfungspunkte auf. An diesen Co-Benefits vertiefend weiterzuarbeiten und sie gezielt auszubauen, ist ein vielversprechender Weg, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Datenlage zu klimawandelbedingten Auswirkungen auf die Gesundheit zielgerichtet weiterentwickeln

Valide Daten zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels stehen nur teilweise zur Verfügung. Um die Auswirkungen auf die Bevölkerungsgesundheit fundiert darstellen zu können, ist eine Weiterentwicklung der Datengrundlagen erforderlich und empfehlenswert.

Aktualisiert am 20.11.2025